2025.04.21

一、美国“全球治理收费化”的真实图谋

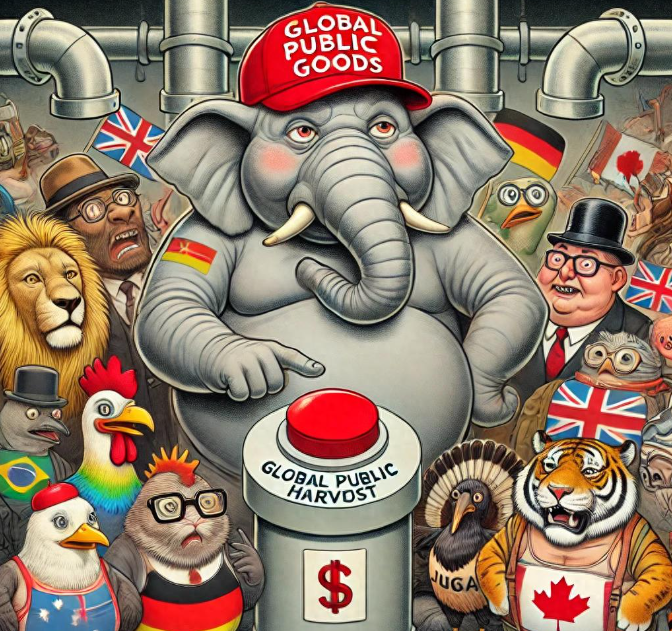

2025年4月7日,美国哈德逊研究所,一场本应属于智库的学术演讲,却释放了足以撼动全球秩序的新信号。特朗普政府的核心经济顾问斯蒂芬·米兰公开提出,美国应改变为全球提供“安全保障”和“货币稳定”等全球公共产品却得不到回报的局面,提出五项具体建议,主张以对等收费机制来“回收”美国的全球投入。紧随其后的,是特朗普政府对除中国外的国家加征关税“缓征90天”策略,显然意图在全球范围内推行“逐一谈判、逐一收费”的地缘经济新逻辑。

这不是美国首次试图“显性收费”,却是其首次系统化、制度化、公开化地推进全球治理商品化进程。本质上,美国正从原先依赖美元霸权、军事威慑、软权力的“隐性治理”,转向高压收费型的“显性支配”。这对所有国家——尤其是“美国盟友”——都是一次信任瓦解的过程,也标志着单极时代的系统性衰退。

二、全球信任的裂解与多极化浪潮加速

这种“全球治理商品化”的逻辑,意味着美国已不再伪装其领导地位的“无私”性质,而是转向“利益导向、国家交易”模式。这对西方阵营是一种重构,但对全球南方国家——特别是具备文明自信、产业实力与全球供给能力的国家,却是一次前所未有的战略窗口期。

信任的流失,权力的再分配,带来的是全球新共识的重建与新规则的竞争。我们正在经历一场“多极秩序”的加速诞生过程。

三、拥抱世界:中医药产业的文明价值与现实潜能

在这样的背景下,中国不仅要“挺住”,更要主动走出去。中医药作为中华文明的瑰宝、生命健康的系统解决方案、非物质文化与产业融合的代表性符号,具备天然的跨文化传播力和跨系统竞争力。

回顾过去几十年,中医药在国际上始终是中国对外文化合作的先锋之一。从援非医疗队、国际教育合作、中药产品贸易、WHO标准话语权到今天的“一带一路”健康合作,中医药一直是国家“温和影响力”的组成部分。当前形势下,中医药必须再次走上“第一线”:

- 中医药不是地方性药物,而是全球健康体系的多样性补充;

- 中医药不是替代西方,而是与西方主流系统的协同与互补;

- 中医药产业不是传统符号,而是新质生产力的代表。

尤其在数字化、生物科技、智能制造、绿色低碳等领域的融合背景下,数字中医药正成为下一个阶段中国对外产业合作的重要突破口。

四、国家战略与企业责任的“双引擎”发力

在全球格局大变动中,国家与企业必须形成合力,推动中医药“新出海”。与此同时,国内有情怀、有国家责任的产业资本、投资机构与投资人,也应及时行动起来,参与并支持真正致力于中医药高质量发展的科创型企业,为他们提供充足、稳定、长期的股权资本支持。当前的时代节点,不仅是中国企业走向全球的战略窗口,也是高质量中医药科创企业脱颖而出、实现价值跃迁的关键时刻。

中医药要成为全球健康体系多样性的组成部分,就必须实现与西方主流医学系统的协同与互补,产业本身也必须具备新质生产力的内核。这意味着企业不仅要具备传统积淀,更要拥有数字能力、科研实力与全球合作网络。

以中医药产业科创型代表企业“荃豆数科”为例,其正在与国内外多家产学研单位合作,围绕科学中药(3.1类新药)开展全面数字质控体系的研发与建设,目标是打造具备国际标准的科学中药研发、制造和推广能力。这类企业,不仅是技术创新的先锋,也是新型产业范式的探索者,更是中国在全球医药格局中构建新优势的关键力量。他们的存在与发展,离不开产业资本的精准识别与战略投资。

五、百年未有之变局中的“东方药语”

当世界正经历“从信任走向交易”的结构性转折,中国可以也必须成为一个“从交易走向信任”的新系统塑造者”。

中医药,就是我们面向世界的“东方药语”。

这个药语里,不只是望闻问切和汤剂丸散,更有天地人合、和而不同的价值观,和平相处、互利共赢的合作观,和顺致远、循证进化的科学观。

如果我们不说,没人能替我们说;如果我们能说,就该说得清、说得准、说得响。

结语

世界正进入一个结构性失衡期,也是价值重构期。中医药站在历史新交汇点上,既有五千年文化积淀,也有新质技术赋能,更有全球健康刚需的现实呼唤。这个时候,唯有主动、勇敢、开放、协作,才能实现从“东方药箱”到“世界资源”的转身。

时代的号角已经吹响,中医药产业应成为这场全球价值重构中最有韧性、最有深度、也最具想象力的力量之一。